授权自

zhihu.com/question/305107854/answer/738203994

01

实际上,民俗学研究的结果是“蛊术”作为民俗是“彻头彻尾”起源于汉族的东西。

无论是狭义上的“毒虫”还是广义上的“祝诅”(汉族也叫厌胜之术),都是汉族产物。

隋唐之后在中原地区被《唐律》大力打击,所以这种民俗现在只于偏远地区留存。

现在苗族的“蛊术”基本都是汉族“蛊”残余与地方本土元素结合的产物,同时一说“蛊”起源部分受到了北方游牧民族的影响,不过尚有争议。

说出来你们不信,是有部分苗族人觉得“蛊术”带有对苗族的“丑化”和“偏见”。

因为这个东西起源与发展都是汉族的产物,不过民俗“留”在苗族。(汉族几百年中已经没有类似民俗)

这句话说出来可能不好听,也可能会得罪到一些苗族同胞,不过现在山区中(尤其是湘西等)流传所谓“蛊术”都是汉族人“玩剩下的”。

“蛊”这种东西,作为“诅咒”的民俗,实际上是汉族在春秋战国时期就已经开始的。

苗族现在的“蛊术”是隋唐之后开始兴盛,与当地本土以及苗族文化结合的产物。

02

狭义蛊术指用毒虫害人,完全起源于汉族和中原地区

“蛊”在汉族出现,历史其实相当悠久,远早于苗族,甚至不限于民间,贵族甚至统治集团都在使用。

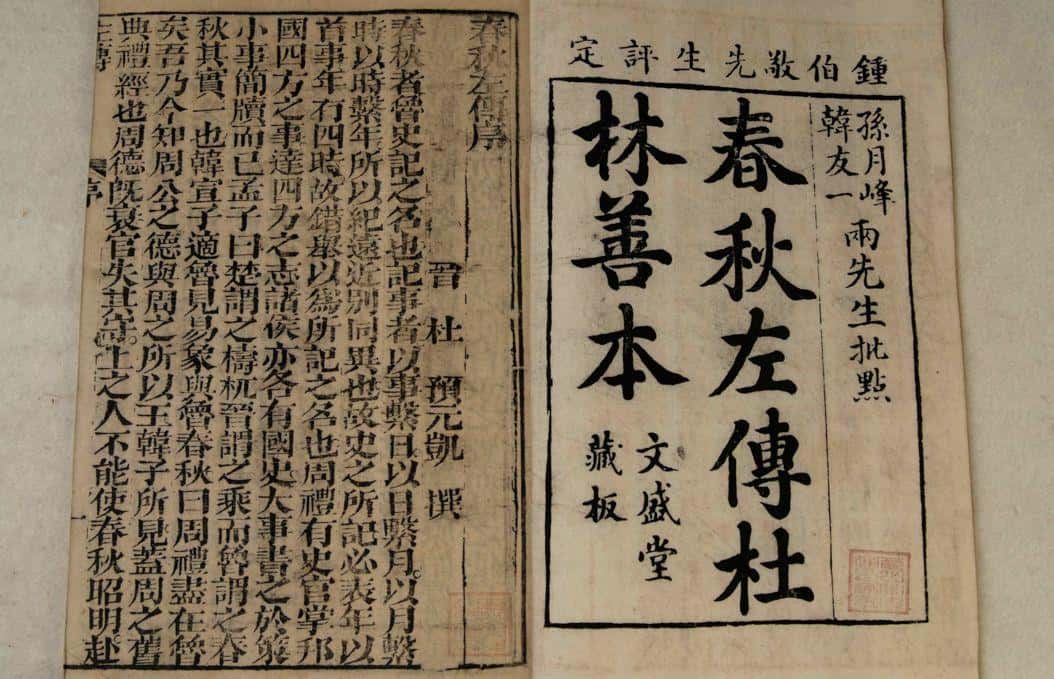

比如早期的《左传》中就有“蛊”的记载:

赵孟曰:何谓蛊?

对曰:淫溺惑乱之所生也,于文,皿虫为蛊;

谷之飞亦为蛊;

在周易,女惑男,风落山,谓之蛊;

皆同物也,赵孟曰,良医也,厚其礼而归之。

——《左传 昭公元年》

狭义的“蛊术”,就是“皿中之虫”,即以毒虫害人。

古代也把其他一些情况称为“蛊”,包括一些疑难杂症,称为“蛊疾”。

注意这个时候是“昭公元年”,如果使用公元纪年法,是公元前541年,这个时候,汉族已经有“毒虫害人”的“蛊术”概念了。

《左传》为十三经之一,汉族儒家经典,书中“三不朽”(立功/立德/立言)等概念已经成为汉族乃至中华民族的共同价值观。

和苗族毫无关系,这里的故事也发生在传统意义上的“中原”(晋国的故事),并不在西南。

在隋唐时期的“经学家”——孔颖达(《五经正义》作者),在此注疏:

以毒药药人令人不自知者今律谓之蛊毒

确认了一下概念,即狭义的“蛊”即是以“毒害”方式,且令人“不自知”。

而苗族本身,并没有所谓“蛊”这个概念。

03

近年来,曾经在“雷公山区”进行过很多田野调查,苗族人对“蛊”的称谓,苗语一般是niangb.jab或者是Jabgud,“有药”/“家缺”。

而且大多数人对“蛊”虽然深信不疑,却语焉不详。

尽管如此常见几种说法都有以下共同的常见元素:

选择在农历五月初五,将捕捉好的老鼠、蝴蝶、蜥蜴、蝎子、蜈蚣、毒蜂、金环蛇、马蜂等许多有毒动物,放在密闭容器内,让它们互相残杀,直到剩下最后一个活的为止,将其密封在容器中并晾干,研磨成为粉末,成为“蛊毒”。

最终剩下哪种动物,就是哪种“蛊”,如蝎子蛊,蛇蛊等等。

这个故事“套路”以及“巫术仪式”几乎是苗族、壮族、彝族等许多西南地区少数民族谈及“蛊术”时,共同的内容,尽管细节上、动物上都各不相同,与当地自然环境相关。

这种共同的巫术元素,亦在民国时期的《苗族的放蛊》(陈国钧 著,华东师范大学前身之一)以及1946年的《西南民俗放蛊之研究》(李德芳 著)中有类似描述,内容上大同小异,形式相同。

然而,这可不是什么苗族“原创”,隋朝时候,汉人就是一模一样的“蛊术”方式,和一千多年前毫无变化,可以参见唐朝名臣魏征编纂的《隋书》:

新安、 永嘉、 建安、 遂安、 鄱阳、 九江、 临川、 庐陵、 南康、 宜春, 其俗又颇同豫章, 而庐陵人庞淳,率多寿考。

然此数郡, 往往畜蛊, 而宜春偏甚。

其法以五月五日聚百种虫, 大者至蛇, 小者至虱, 合置器中, 令自相啖, 余一种存者留之, 蛇则曰蛇蛊, 虱则曰虱蛊, 行以杀人。

因食入人腹内, 食其五藏, 死则其产移入蛊主之家, 三年不杀他人, 则畜者自钟其弊。

累世子孙相传不绝, 亦有随女子嫁焉。

——《隋书 地理志》

可以看到,连“五月五日”的日期都没有任何变化。

可以说是一种“活民俗”和“活巫术”了,历经千年不变,然而变得只是民族,汉族一千年前的“巫术”。

现在竟然保存在西南少数民族的生活之中,可谓是中国民俗历史上一个奇妙的场景了。

至于对于少数民族“放蛊”的记载,大多在元末之后,明清最多,比如下列记载,无论真实与否,都要远远晚于汉族“蛊术”的记载:

“苗妇能蛊虫杀人 , 名曰放草鬼 。”

——《乾州厅志》(晚清时期,已属近代史范畴)

所以说,狭义的蛊术不必怀疑,一直都是汉民族产物。

不只是“史书”,就连“医书”记载都远远早于苗族,孙思邈的《备急千金要方》、李时珍的《本草纲目》,均与《隋书》记载大同小异。

咱们的“大宋提刑官”——宋慈,甚至记载了鉴别“蛊毒”的法医学文献,可以说这是非常传统汉族医学的东西了:

金蚕蛊毒, 死尸瘦劣, 遍身黄白色, 眼睛塌, 口齿露出, 上下唇缩, 腹肚塌。

将银钗验,作 黄浪色,用皂角水洗不去。

一云如是: 只身体胀,皮肉似汤火疱起,渐次为脓,舌头、唇、鼻皆破裂, 乃是中金蚕蛊毒之状。

——宋慈 《洗冤录集》

甚至在与“蛊术”斗争的历史,都远比苗族蛊术的历史长,《史记 秦本纪》就有“以狗御蛊”的记载了。

但是,这种民俗却“留”在西南少数民族之中,这是国家法律层面大力的结果之一。

04

广义的“蛊术”概念可就“大得多”了。

是“蛊”的伤害性含义延伸,结合“顺势巫术”产生的“偶像祝诅术”,然而还是“彻头彻尾”的汉族民俗,历史远比苗族蛊术早的多:

早在商周时期,这种广义结合“偶人”的“巫蛊”民俗已经出现,而且就出自于正史,司马迁的《史记》:

帝武乙无道,为偶人,谓之天神。

与之博,令人为行。天神不胜,乃僇辱之。

为革囊,盛血,卬而射之,命曰“射天”。

武乙猎于河渭之闲,暴雷,武乙震死。

——司马迁 《史记 殷本纪》

这是商朝后期一位“无道”帝王。

要“射天”,然而不能真正和“天神”对打,就做成革囊、偶人,与之搏斗。

另外,《太公金匮》也有以下生动的记载,大致讲得是“武王伐纣”前后的事情,就是此类“顺势巫术”的广义“巫蛊仪式”,一说《六韬》(兵家经典之一)亦有类似记载:

武王伐殷,丁侯不朝。

尚父乃画丁侯,三旬射之。

丁侯病大剧,使人卜之,祟在周;

恐惧,乃遣使者请之于武王,愿举国为臣虏,武王许之。

——《太公金匮》

意思很简单,丁侯不朝见周武王,太公望(姜子牙)画一个丁侯的画像,并射它。

丁侯生病,占卜发现是原因在周,不得不臣服周朝。

这就是典型的西方学者弗雷泽所定义的“顺势巫术”,又被称为“交感”巫术:

大致是使用与人相貌相似的偶人、画像进行“诅咒”,认为画像、偶人收到伤害的同时,本人也会受到相同的伤害,所以叫“顺势巫术”。

比如各类史家激烈讨论的“巫蛊之乱”,就是这样“顺势巫术”的产物,完全是汉民族自己的东西(巫术)“坑”了自己:

女巫往来宫中,教美人度厄,每屋辄埋木人祭祀之;

因妒忌恚詈,更相告讦,以为祝诅上,无道。

上怒,所杀后宫延及大臣,死者数百人。

江充自以与太子及卫氏有隙,见上年老,恐晏驾后为太子所诛,因是为奸,言上疾祟在巫蛊。

于是上以充为使者,治巫蛊狱。

充将胡巫掘地求偶人,捕蛊夜祠、视鬼,染污令有处,辄收捕验治,烧铁钳灼,强服之。

民转相诬以巫蛊,吏辄劾以为大逆无道;

自京师、三辅连及郡、国,坐而死者前后数万人。

——司马光 《资治通鉴》

汉武帝晚年“巫蛊之乱”,本质就是挖出各种所谓的“偶人”,相互攻讦栽赃,政坛一片混乱,最后直接导致了长安军民血战,以及牵扯数万名政治、军事人物,对西汉造成极大负面影响。

05

不过另有一说,广义的“巫蛊”源头部分来自于匈奴,不少名人学者,诸如著名历史学家吕思勉,都持这样的观点,不过学术界仍存争议,但源头绝不是苗族:

持有此说的学者,主要援引是“苍鹰”郅都等故事,说明“巫蛊”可能部分来自于匈奴习俗,见于《史记 酷吏列传》和《汉书》部分章节:

匈奴素闻郅都节,居边,为引兵去,竟郅都死不近雁门。

匈奴至为偶人象郅都,令骑驰射,莫能中,见惮如此。

匈奴患之。

——司马迁 《史记 酷吏列传》

郅都“为人勇,有气力”,后来官拜“雁门太守”,匈奴不敢犯边又无可奈何,只能通过制作“郅都人偶”的放射,用箭射他,作为“诅咒”。

同时旁证还有《汉书 西域传》的相关记载:

“闻汉军当来 , 匈奴使巫埋羊牛所出诸道及水上以诅 (汉 ) 军”

——班固 《汉书 西域传》

此外,《汉书 江充传》和《汉书 戾太子传》都有明确提到“胡巫”,尤其是当事人江充,手下都是“胡巫”,可能部分暗示“巫蛊”中带有一些匈奴巫术元素。

然而,学术界尚未有统一意见。

支持反对的都有,这里仅供参考。

06

然而,“盛行一时”的“蛊”却没有留存在汉族的民俗中(至少几百年来如此),却留在苗族的民俗中,核心原因就是隋唐之后,国家法律层面的大力打击:

在白居易著名的诗篇《送客春游岭南二十韵》中,最后几句颇为有趣:

须防杯里蛊,莫爱橐中珍。

北与南殊俗,身将货孰亲。

尝闻君子诫,忧道不忧贫。

这句话暗示了,至少在这个时期,汉民族中原地区“蛊”已经不如岭南流行了,核心原因就是唐朝大力打击“蛊”。

“唐律”源自北朝,而北朝律法对于“蛊”,几乎是“深恶痛绝”,刑法上对于“蛊”几乎“0容忍”。

北朝很早就以重刑惩治“蛊术”:

为蛊毒者, 男女皆斩,而焚其家。

巫蛊者, 负羖羊抱犬沈诸泉。

——魏征 《隋书》

这是北魏太武帝——拓跋焘,在神䴥年间(公元428年-公元431年)颁布的律令,一旦触及,直接“死刑”不说,还要把你的房子烧掉。隋朝基本延续北朝全力打击“蛊术”的传统:

畜猫鬼、 蛊毒、 厌魅、 野道之家, 投于四裔

——魏征 《隋书》

这是隋唐隋文帝杨坚,在开皇18年(公元598年)颁布的律令,凡是涉及到“蛊术”,全部流放,而且根本不在“大赦天下”的范围内,几次宽赦,均不带涉及“蛊术”的罪犯。

比如“流贬人及左降官身死, 并许亲属收之本贯殡葬, 唯“造蛊毒移乡人,不在此限”

《唐律疏议》则延续这一传统,继续全力打击“巫蛊”:

《唐律疏议》由长孙无忌、徐世绩等在永徽三年颁布,其中大多数律令参考了前代,而涉及到“蛊术”最轻的刑罚是“流两千里”,前提条件蛊术目的是“只求暧昧”。

但凡是以巫蛊,毒害或者诅咒父母、家主,无论结果如何,全部弃市。(当街斩首)

甚至不少“上层”人士都因“蛊术”获罪,如隋唐秦王杨俊,唐高宗的皇后等(不过,“蛊”只是罪名,部分上层人士获罪,带有政治构陷和朝堂斗争的因素,并不100%都是因为真的蛊而获罪,不过从另一个角度讲朝廷依然做出了坚决不容忍蛊的姿态)。

07

也是因为如此,中原地区“蛊”这个民俗在唐朝中期之后(比如白居易生活的时代),已经只能保存在“天高皇帝远”的云贵高原和湘西山区了。中原地区的“蛊”作为“民俗”和“巫术”已经无法在中央政权强力打击之下存活了。

汉民族实际上不再流行“蛊”,也不会再有“蛊”的文化了,这些不可能再兴盛起来。

“蛊”与苗族的族群生态却是意外的“契合”。

“代代相传”的苗族传统医学族群,以及“阴阳观”的世界观,与本身信鬼神的特点,让“蛊”在苗族群落中有“稳定的传承体系”,所以蛊在女人中代代相传至今。

我们至少应该庆幸:

“子不语,怪力乱神”(《论语·述而》),

“六合之外,圣人存而不论。”

(《庄子·齐物论》),无论是“出世”还是“入世”,汉族至少在庙堂之高,有相对务实的作风。

08

所以,现在一提到苗族、湘西很多“蛊”的民俗反而成为他们的“民族特色”。

不少流行文学,都喜欢以“苗蛊”作为“噱头”和“题材”,写故事。

比如《苗疆蛊事》,我个人觉得就是不错的小说,来自于网络社区——天涯社区的“莲蓬鬼话”板块的帖子“2007年我被外婆下了金蚕蛊”,从故事角度真的挺不错。

然而,还是让小说归小说,让科学归科学,让民俗归民俗吧。

于是,因为中原地区这样严厉的打击,这种民俗留在了西南山区,加上流行文学渲染。

让人感觉是“苗族”的东西,然而这东西100%是汉族产物,只是我们不再有这样的民俗了。

09

至于“苗蛊”是不是有用,只需要回答一个问题即可,苗族起源于东方,先民生活在长江中下游的平原地区,蛊术真那么厉害,怎么跑到云贵高原上去了?

苗族尊“蚩尤”为祖先,蚩尤的部落与炎帝和黄帝的联盟作战,结果战败。

这种关键的时候,不给黄帝下个“蛊”?不安排一下炎帝?

宣王中興,乃命方叔南伐蠻方——《后汉书 南蛮西南夷列传》

蛊术那么厉害,不给周宣王安排一下?

怎么把湖北的土地丢给了周朝?

苗帅杨完者以苗、僚数万水陆奄至。

文忠将轻兵破其陆军,取所馘首,浮巨筏上。

水军见之亦遁。

完者复来犯,与邓愈击却之。进克浦江,禁焚掠,示恩信。

义门郑氏避兵山谷,招之还,以兵护之。

民大悦。

完者死,其部将乞降,抚之,得三万馀人。

——《明史 列传 第十四》

蛊术这么厉害,苗军为何不给曹国公李文忠安排一下?

苗军倾向于张士诚,为何不给朱元璋下个蛊?

先秦王侯大多祖先可以追到神话中的人物,可朱元璋不就是个赤脚农民吗(“朕本淮右一布衣”),这也咒不死的?

蛊术那么厉害,杨完者兵败身死,朱元璋成了“君主华夷”的太祖高皇帝?

我也没听说因为会“苗蛊”而称王称霸、出将入相的人,如果真有这么厉害且“代代相传”的技术,不说“递三世至万世而为君”,难道还混不出个“四世三公”?

对于现在还相信苗族蛊术为“真”的人,由于小管家不允许“不友善言论”,我只能引用《诗经》中一句话来表达我的心情:

“蠢尔蛮荆,大邦为仇。”

——《诗经 小雅 采芑》

果然,“不学诗,无以言”,孔老夫子诚不我欺。

作为中华文化瑰宝的《诗经》,孔夫子钦定的“思无邪”,总不算是“不友善言论”,总不算是“阴阳怪气”了吧?

本文转自:疯癫的A兵者